时间:2025-09-15 05:12:26

藏语意为“洁白美丽”的甘孜,是新中国第一个专区级少数民族自治州。在14.97万平方公里的土地上,藏、汉、回、彝等41个民族和谐共生。这里,古遗址、普米族婚俗歌谣与惠民演出交相辉映,将历史的厚重与当代的活力巧妙融合,生动诠释了“考古实证+文化创新”如何共同构筑中华民族共有精神家园。

近年来,甘孜州牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这一主线,通过一系列创新举措,做活、做大、做强民族文化传承与民族交往交融文章,不断促进各民族之间的广泛交往、全面交流和深度交融。

稻城高原上,皮洛遗址与圣洁甘孜风光交相辉映。作为“全国十大考古新发现”,它填补了东亚阿舍利技术体系在空间上的一个关键缺环,为研究、认识旧石器时代东西方文化交流与不同地区人群的关系提供了珍贵、关键的证据和信息。

如今,稻城县投资2.4亿元启动皮洛遗址保护利用项目,将其打造为集科研、保护、展示于一体的文化旅游新地标。项目将与“天人合一馆”、环亚丁交旅融合等项目联动,推动文化事业与文旅产业高质量发展。

国家级非遗“玛达咪”山歌的故乡九龙县,在藏、汉、彝文化交融中孕育出普米族婚俗歌谣《阿依嫫嫫》,其四段式原始素材浓缩民族生活礼俗,并经三年收集、整理、创新、创作,以无伴奏合唱获中国民间文艺最高奖,从田间走向舞台。

这只是甘孜州文化遗产保护的缩影。据介绍,甘孜州康巴文化(甘孜)生态保护实验区被列入省级文化生态保护实验区,有国家级文化产业园区4个,世界级和国家级“非遗”资源29个,重点文物保护单位1103处,其中全国重点文保单位18处、省级文保单位81处、州级文保单位204处、县级文保单位800处,州级以上非遗项目总数及重点文物保护单位总量位居全省第一。

在文化遗产保护与时俱进的同时,甘孜州民族宗教事务委员会也多管齐下,通过精准有效的思想引领和丰富多样的宣传载体,构建常态化宣传教育机制,拓展线上线下宣传矩阵,凝聚广泛共识。同时,坚持高质量发展,推进生态经济、乡村振兴和民生改善,夯实共同富裕基础。此外,创新开展“民族团结进家庭进寺庙”实践行动,搭建干群“连心桥”,显著增强了各族群众的获得感、幸福感、安全感,生动诠释了甘孜如何将历史的厚度转化为推动民族团结进步的强大动力。

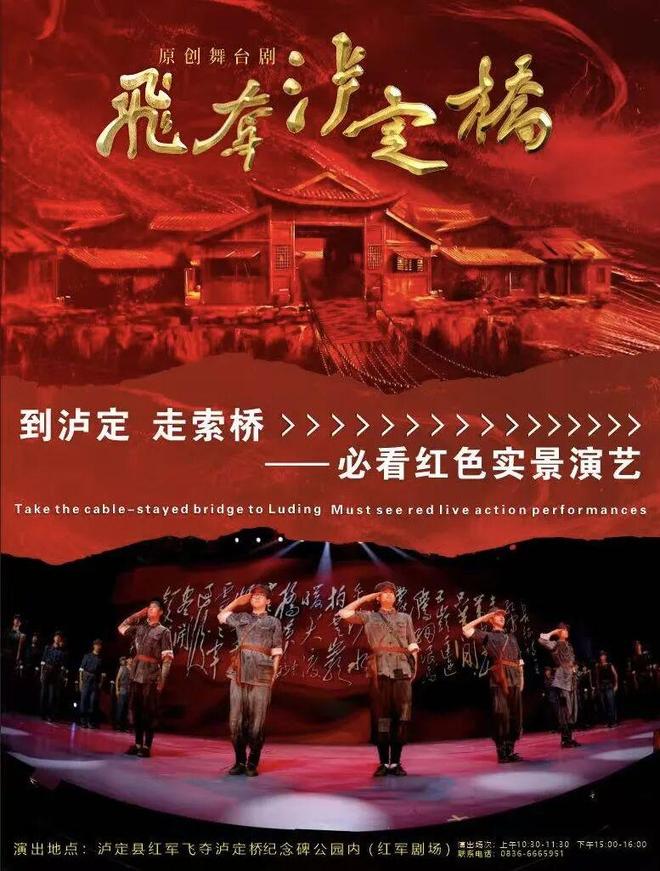

以文化育人心,筑民族团结之魂。泸定县以社会主义核心价值观为引领,将铸牢中华民族共同体意识宣教活动融入日常,推出舞台剧《飞夺泸定桥》,通过音乐、戏剧、舞蹈、舞台美术、多媒体和AI技术等多元手段,剧目不仅全景式还原了艰苦行军、激烈战斗的历史场景,更深入刻画了英雄人物的情感世界,让游客沉浸式感受“飞夺泸定桥”精神,体验红色文化。尹航说,“我想通过自己的方式传递红色文化,让更多人了解家乡这座红色名城和长征故事,铸牢中华民族共同体意识。”

不仅如此,甘孜州还深入挖掘地方特色文化。在今年五一期间,康定市的街头与康定剧场内,处处涌动着文化的热流,将甘孜特色文化化作民族团结的生动注脚。

夜幕降临,一首阿卡贝拉版的《康定情歌》在康定剧场内悄然响起。八位演员以纯净的多声部和声,将这首世纪情歌演绎得如梦似幻。舞台纱幕上星光点点,仿佛把康巴夜空的璀璨星河搬了进来。

演出持续一个多小时,从浪漫的爱情故事,到振奋人心的美好愿景,再到催人泪下的情感共鸣,深深吸引着每一位观众。来自湖北的游客李女士赞叹:“这些节目非常有文化价值,展示了民族的文化内涵,我要记录下每一个瞬间,它们以后都将成为我这次旅行美好的回忆。”

除了剧场内的精彩演出,甘孜州民族歌舞团的演职人员还走上街头,与游客围跳锅庄。在欢快的节奏中,各民族的人们手拉手,笑容在脸庞绽放,心与心的距离被瞬间拉近。

从皮洛遗址的远古回响,到普米族婚俗歌谣的婉转悠扬;从泸定桥上的红色记忆,到康定情歌的当代演绎,甘孜州正用一个个鲜活的文化实践,将“各民族像石榴籽一样紧紧相拥”的画面,绘制成新时代民族团结进步事业的华丽篇章。